रस – परिभाषा, भेद और उदाहरण – Ras Ki Paribhasha

Table of Contents

Ras Ki Paribhasha रस एक साहित्यिक तत्व है जो किसी रचना में छिपी भावनाओं और संवेदनाओं को दर्शाता है। रस को ‘काव्य की आत्मा/ प्राण तत्व’ माना जाता है। साहित्यिक दृष्टिकोण से, रस वह भावनात्मक अनुभव है जो एक काव्य रचना, नाटक या कथा में व्यक्त होता है और पाठक या दर्शक के मन को छूता है। इस लेख में हम रस की परिभाषा, इसके प्रकार और साहित्य में इसके उदाहरणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

Ras Ki Paribhasha रस की परिभाषा

जब काव्य को पढ़ने या सुनने पर जो आनंद महसूस होता है, उसे ‘रस’ कहा जाता है। काव्य को सुनने या पढ़ने में उसमें वर्णित वस्तु या विषय का शब्द चित्र में बनता है। इस आनंद और इसकी अनुभूति को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है, यही काव्य में रस कहलाता है। रस’ जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ‘आनंद प्राप्त होने वाला सुख या स्वाद। किसी भी काव्य रचना को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है, उसे ही रस कहते हैं।

किसी विनोदपूर्ण कविता को सुनकर हँसी से वातावरण गूँज उठता है। किसी करुण कथा या कविता को सुनकर ह्रदय में दया का स्त्रोत उमड़ पड़ता है, यह रस की अनुभूति है।

Ras Ke Ang रस के अंग

रस के चार अंग या अवयव हैं

- स्थायी भाव

- विभाव

- अनुभाव

- संचारी भाव/व्यभिचारी भाव

स्थायी भाव

- स्थायी भाव की परिभाषा

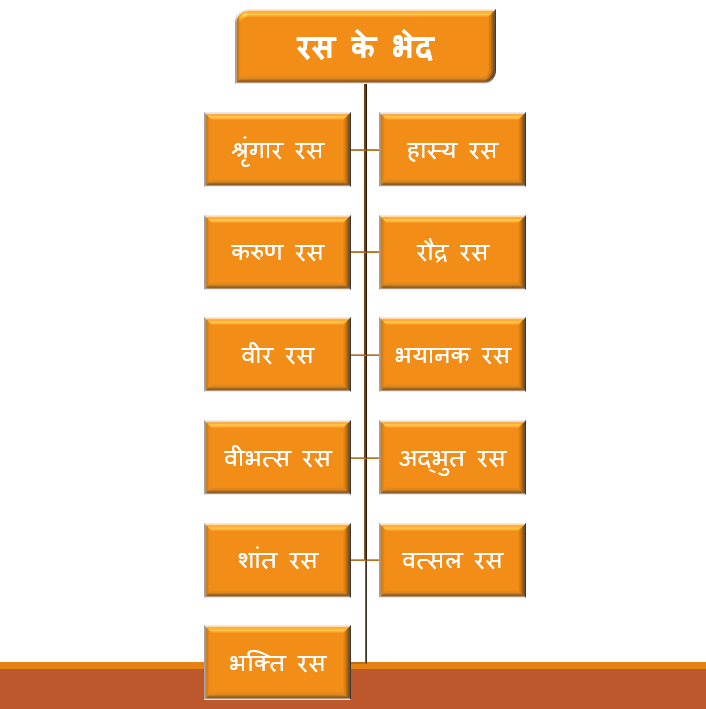

स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। स्थायी भाव काव्य या नाटक में शुरुआत से अंत तक होता है। यह कवि द्वारा उत्पन्न की गई भावनात्मक स्थिति है जो पाठक के हृदय को छूती है। रस के मूलतः नौ रस है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। बाद के आचार्यों द्वारा दो और भाव वात्सल्य तथा भगवद् विषयक रति को स्थायी भाव की मान्यता प्रदान की। अतः स्थायी भाव रसों की संख्या ग्यारह है।

- स्थायी भाव रस के भेद / प्रकार

| रस | स्थायी भाव | रस की परिभाषा |

|---|---|---|

| 1. श्रृंगार रस | रति | श्रंगार रस प्रेम, आकर्षण और सौंदर्य की भावना को व्यक्त करता है |

| 2. हास्य रस | हास्य | हास्य रस रचनाओं में हास्यभाव जाग्रत होता है |

| 3. करुण रस | शोक | करुण रस दुख, शोक और संवेदनशीलता को व्यक्त करता है |

| 4. रौद्र रस | क्रोध | रौद्र रस क्रोध और गुस्से की भावना को व्यक्त करता है |

| 5. वीर रस | उत्साह | वीर रस वीरता, साहस और संघर्ष की भावना को प्रकट करता है |

| 6. भयानक रस | भय | भयानक रस डर और भय की भावनाओं को व्यक्त करता है |

| 7. वीभत्स रस | जुगुत्सा | विभत्स रस घृणा और अरुचि को व्यक्त करता है |

| 8. अद्भुत रस | विस्मय | अद्भुत रस आश्चर्य और अद्भुतता की भावना को प्रकट करता है |

| 9. शांत रस | निर्वेद | शांत रस शांति और संतोष की भावना को व्यक्त करता है |

| 10. वत्सल रस | वात्सल्य | वत्सल्य रस मन में स्नेह उत्पन्न करता है |

| 11. भक्ति रस | अनुराग | भक्ति रस में प्रेम रति भाव भगवान के प्रति होता है |

1. करुण रस

Karun Ras Ki Paribhasha करूण रस की परिभाषा

करूण रस वह भावनात्मक स्थिति है जो किसी काव्य के माध्यम से श्रोता के हृदय में दुःख, शोक या विषाद की भावना उत्पन्न करती है। यह रस मुख्य रूप से उन परिस्थितियों को व्यक्त करता है जो दुखदायी, कष्टकारी और संवेदनशील होती हैं।

Karun Ras Ka Udaharan करूण रस का उदाहरण

सोक बिकल सब रोवहिं रानी। रूपु सीलु बलु तेजु बखानी॥

करहिं विलाप अनेक प्रकारा। परिहिं भूमि तल बारहिं बारा॥

इस उदाहरण में गहरे शोक और उसके भावनात्मक विलाप से करुण रस उत्पन्न होता है। रूप, गुण, बल, और तेज इतना होते हुए भी जब रानी अत्यंत दुखित और विचलित हो जाती है। विभिन्न प्रकार से विलाप कर रही है, यानी वह विभिन्न तरीकों से अपने दुःख और शोक को व्यक्त कर रही है। यह उसकी पीड़ा और दुःख की गंभीरता को दिखाता है, भले ही उसके पास कितने भी गुण और शक्ति क्यों न हो।

2. हास्य रस

Hasya Ras Ki Paribhasha हास्य रस की परिभाषा

जो काव्य श्रोता में हंसी और आनंद की भावना उत्पन्न करता है। यह रचनाओं में व्यंग्य और मनोरंजक घटनाओं का वर्णन किया जाता है जो खुशी और आनंद की भावना उत्पन्न करता है और तनाव को कम करता है।

Hasya Ras Ka Udaharan हास्य रस का उदाहरण

बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय।

सौंह करै भौंहन हंसै दैन कहै नटिं जाय।।

इस उदाहरण में हास्य रस का अनुभव होता है। यहाँ पर कृष्ण मुरली छुपाते हैं और उसे माँगने पर उनके हंसने और मना करने का चित्रण हास्य रस को प्रकट करता है।

3. शृंगार रस

- Shringar Ras Ki Paribhasha श्रंगार रस की परिभाषा

श्रंगार रस प्रेम, आकर्षण और सौंदर्य की भावना को व्यक्त करता है। यह रस प्रेम कविताओं, रोमांटिक उपन्यासों और नाटकों में प्रकट होता है।

श्रंगार रस के दो भेद हैं-

संयोग श्रृंगार – जब मिलन की स्थिति की व्याख्या होती है, वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है।

वियोग श्रृंगार – जहाँ विरह-वियोग, वेदना की मनोदशा की व्याख्या हो, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है।

Shringar Ras Ka Udaharan शृंगार रस का उदाहरण

मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई।

जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई॥

इस उदाहरण में ईश्वर के प्रति अपनी अडिग श्रद्धा और विश्वास से श्रंगार रस उत्पन्न होता है। इस में भगवान श्रीकृष्ण (गिरधर गोपाल) के प्रति कवि का अनन्य प्रेम और भक्ति की गहराई को चित्रित किया गया है।

4. वीर रस

Veer Ras Ki Paribhasha वीर रस की परिभाषा

काव्य के माध्यम से पाठक या श्रोता हृदय में जो उत्साह, साहस, शौर्य और वीरता की भावना उत्पन्न करता है , उस को वीर रस कहते है।

Veer Ras Ka Udaharan वीर रस का उदाहरण

हे सारथे! हैं द्रोण क्या, देवेन्द्र भी आकर अड़े,है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े।

मैं सत्य कहता हूँ सखे! सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे।

इस उदाहरण में मुख्यतः वीर रस (वीरता का भाव) का अभिव्यक्त होता है। यहाँ पर भगवान श्रीकृष्ण के अर्जुन से कहे गए शब्द युद्ध क्षमता, आत्म-विश्वास और साहस को दर्शाता है तथा वीर रस उत्पन्न करता है।

5. भयानक रस

Bhayanak Ras Ki Paribhasha भयानक रस की परिभाषा

भयानक रस उन घटनाओं और परिस्थितियों को व्यक्त करता है जो डरावनी या असहनीय होती हैं और जो व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित करती हैं।

Bhayanak Ras Ka Udaharan भयानक रस का उदाहरण

नभ ते झपटत बाज लखि, भूल्यो सकल प्रपंच।

कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिल्यौ न रंच।।

इस उदाहरण में भयानक रस उत्पन्न होता है। कवि ने एक दृश्य का चित्रण किया है जिसमें एक बाज (गरुड़) आकाश से तेजी से झपटता है। इस दृश्य को देखकर, व्यक्ति अपने समस्त संसार और उसके प्रपंच को भूल जाता है। बाज की तेज़ गति और उसकी आकस्मिकता के प्रभाव से व्यक्ति की का देह कांपने लगता है और उसकी आँखों में व्याकुलता और चिंता की छाया देखी जाती है।

6. शांत रस

Shant Ras Ka Ki Paribhasha शांत रस की परिभाषा

शांत रस आत्मिक शांति और संतोष की भावना को व्यक्त करता है। यह रस ध्यान, साधना और शांति की रचनाओं में प्रकट होता है।

Shant Ras Ka Udaharan शांत रस का उदाहरण

मन रे तन कागद का पुतला।

लागै बूँद बिनसि जाय छिन में, गरब करै क्या इतना॥

इस उदाहरण में शांत रस उत्पन्न होता है। अस्थायी और नाजुक शरीर पर गर्व व्यर्थ है क्योंकि शरीर क्षणिक है और किसी भी समय नष्ट हो सकता है। शरीर की अस्थिरता और अस्थायित्व को समझना चाहिए और इस पर गर्व करने की बजाय आत्मा की शाश्वतता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

7. वीभत्स रस

Vibhats Ras Ki Paribhasha वीभत्स रस की परिभाषा

जब कोई दृश्य, स्थिति या वस्तु इतनी विकृत और असहनीय होती है कि उसे देखने या सुनने पर मन में घृणा और वितृष्णा उत्पन्न होती है, उस को वीभत्स रस कहते है।

Vibhats Ras Ka Udaharan वीभत्स रस का उदाहरण

रक्त-मांस के सड़े पंक से उमड़ रही है, महाघोर दुर्गन्ध, रुद्ध हो उठती श्वासा।

तैर रहे गल अस्थि-खण्डशत, रुण्डमुण्डहत, कुत्सित कृमि संकुल कर्दम में महानाश के॥

इस उदाहरण में वीभत्स रस उत्पन्न होता है। शरीर के शवावशेषों और सड़न की भयावह स्थिति का चित्रण किया है, जो भयावह और दुखदायी है।

8. रौद्र रस

Raudra Ras Ki Paribhasha रौद्र रस की परिभाषा

रौद्र रस अत्यधिक क्रोध, आक्रोश या संघर्ष की स्थिति और उस स्थिति की उग्र और तीव्र भावनाएँ प्रकट करता हैं।

Raudra Ras Ka Udaharan रौद्र रस का उदाहरण

श्रीकृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे।

सब शोक अपना भूलकर करतल-युगल मलने लगे॥

संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े।

करते हुए घोषणा वे हो गये उठकर खड़े॥

इस उदाहरण में अर्जुन श्रीकृष्ण के वचनों को सुनकर क्रोध और साहस से भर जाते हैं जिस से रौद्र रस उत्पन्न होता है।

9. वात्सल्य रस

Vatsalya Ras Ki Paribhasha वात्सल्य की परिभाषा

वात्सल्य रस वह भावनात्मक स्थिति है जो काव्य के माध्यम से श्रोता में माता या स्नेही के प्रति गहरी स्नेह की भावना उत्पन्न करती है। इसमें माता या स्नेही के अपने प्रियजनों के प्रति गहरी स्नेह, आदर और संरक्षण की भावना होती है।

Vatsalya Ras Ka Udaharan वात्सल्य रस का उदाहरण

यसोदा हरि पालने झुलावै।

हलरावैं दुलरावैं, जोइ-सोई कछु गावैं।

जसुमति मन अभिलाष करैं।

कब मेरो लाल घुटुरुवन रेंगैं, कब धरनी पग द्वैक घरै।

इस उदाहरण में वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। यशोदा अपने प्रिय पुत्र श्रीकृष्ण को पालने में झुला रही हैं, और उनकी बाल लीलाओं को स्नेहपूर्वक देख रही हैं। यशोदा की अभिलाषा श्रीकृष्ण रेंगने लगे और धरती पर अपने कदम रखें, जो माँ की आशाओं और प्रार्थनाओं को दर्शाता है।

10. अद्भुत रस

Adbhut Ras Ki Paribhasha अद्भुत रस की परिभाषा

अद्भुत रस आश्चर्य और अद्भुतता की भावना को प्रकट करता है। इस रस में विस्मय और अनपेक्षितता की भावना होती है जो रहस्यमय और असामान्य हैं।

Adbhut Ras Ka Udaharan अद्भुत रस का उदाहरण

देख यशोदा शिशु के मुख में, सकल विश्व की माया।

क्षणभर को वह बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया।।

इस उदाहरण में अद्भुत रस उत्पन्न होता है। यशोदा ने जब अपने शिशु के मुख में संपूर्ण ब्रह्माण्ड की झलक देखी, तो वह अचेतन और स्तब्ध हो गई। यह अद्भुतता और चमत्कार का भाव स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है।

11. भक्ति रस

Bhakti Ras Ki Paribhasha भक्ति रस की परिभाषा

अद्भुत रस आश्चर्य और अद्भुतता की भावना को प्रकट करता है। इस रस में विस्मय और अनपेक्षितता की भावना होती है जो रहस्यमय और असामान्य हैं।

Bhakti Ras Ka Udaharan भक्ति रस का उदाहरण

राम जपु, राम जपु, राम जपु बावरे।

घोर भव नीर-निधि, नाम निज नाव रे।।

इस उदाहरण में भक्ति रस उत्पन्न होता है। इस में भक्तिभाव और भगवान के प्रति अटूट विश्वास को प्रदर्शित किया गया है। यह दिखाता है कि भक्ति के माध्यम से आत्मिक और आध्यात्मिक कठिनाइयों का समाधान संभव है।

विभाव

स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। विभाव वह तत्व है जो मुख्य भाव को उत्पन्न करने के लिए वातावरण और परिस्थितियों को स्थापित करता है। यह भाव के उत्पन्न होने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ और स्थितियाँ हैं।

- आलंबन विभाव

जिसकी सहायता से स्थायी भाव प्रकट होता हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे – नायक और नायिका

- उद्दीपन विभाव

जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त होने लगता है उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे – रमणीय उदयान

- आलंबन विभाव

अनुभाव

मनोगत भाव को व्यक्त करनेवाले शरीर-विकार अनुभाव कहलाते हैं। यह अनुभव है जो मुख्य भाव के प्रभाव में व्यक्ति द्वारा प्रकट होता है। यह भाव के शारीरिक और मानसिक संकेत होते हैं।

अनुभावों के मुख्य रूप से चार भेद किए गए हैं

- कायिक अनुभाव

- मानसिक अनुभाव

- आहार्य अनुभाव

- सात्त्विक अनुभाव

सात्विक भाव में सहज और सात्विक विकारों से प्रकट होते अनुभाव की संख्या आठ हैं

- स्तभ

- स्वेद

- रोमांच

- स्वर-भंग

- कम्प

- विवर्णता

- अश्रु

- प्रलय

संचारी भाव / व्यभिचारी भाव

मन में संचरण करने भावों को संचारी या व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। ये भाव स्थायी नहीं होते, लेकिन वे रस मुख्य भाव को समर्थन या विशिष्टता प्रदान करते हैं।

| 1. हर्ष | 2. विषाद | 3. मोह |

| 4. आलस्य | 5. शंका | 6. चिन्ता |

| 7. गर्व | 8. उत्सुकता | 9. स्मृति |

| 10. मति | 11. निद्रा | 12. उग्रता |

| 13. लज्जा | 14. मद | 15. आवेग |

| 16. श्रम | 17. व्याधि | 18. दैन्य |

| 19. धृति | 20. अमर्ष | 21. वितर्क |

| 22. चपलता | 23. अपस्मार | 24. अवहित्था |

| 25. जड़ता | 26. विबोध | 27. सन्त्रास |

| 28. निर्वेद | 29. उन्माद | 30. स्वप्त |

| 31. असूया | 32. ग्लानि | 33. मरण |

निष्कर्ष

रस हिंदी साहित्य की आत्मा है जो विभिन्न भावनाओं और अनुभवों को दर्शाने में सहायक होता है। ये रस पाठकों और दर्शकों को साहित्यिक रचनाओं से जोड़ते हैं और उनकी भावनाओं को प्रकट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रस की समझ और अनुभव से साहित्य का आनंद और भी गहरा और समृद्ध हो जाता है, जिससे साहित्यिक रचनाओं की सुंदरता और प्रभावशीलता बढ़ जाती है।

FAQ

1. रस क्या होता है?

रस एक ऐसी अनुभूति है जो साहित्यिक कृतियों में व्यक्त होती है और पाठकों को भावनाओं का गहन अनुभव कराती है। इस आनंद और इसकी अनुभूति को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है, यही काव्य में रस कहलाता है।

2. रस के अंग कितने होते हैं?

रस के 4 अंग हैं

- स्थायी भाव

- विभाव

- अनुभाव

- संचारी भाव / व्यभिचारी भाव

3. रस के कितने भेद हैं?

रस के मूलतः नौ रस है। बाद के आचार्यों ने दो भाव वात्सल्य व भक्ति को स्थायी भाव की मान्यता प्रदान की। अतः स्थायी भाव रसों की संख्या ग्यारह है।

- श्रृंगार रस

- हास्य रस

- करुण रस

- रौद्र रस

- वीर रस

- भयानक रस

- वीभत्स रस

- अद्भुत रस

- शांत रस

- वत्सल रस

- भक्ति रस

4. करुण रस का स्थाई भाव क्या है?

करुण रस का स्थाई भाव शोक होता है| करूण रस वह भावनात्मक स्थिति है जो किसी काव्य के माध्यम से श्रोता के हृदय में दुःख, शोक या विषाद की भावना उत्पन्न करती है।